・スズキ目イサキ科。

・イサキ科(全145種)で、暖かい海域に棲むことが多いイサキの仲間の中では最も北にいるイサキである。似ている魚であるシマイサキは別の科であり(シマイサキ科)、コトヒキもシマイサキ科。アカイサキはハナダイ科。意外とコショウダイがとても近い(イサキ科コショウダイ亜科コショウダイ属)。イサキはスズキ目イサキ科コショウダイ亜科イサキ属。イサキ属にはイサキ一種しかいない。

・学名の「Parapristipomatrillineatum」は、「Pristipomaに近い(=para)/三本の線がある」の意だが、「Pristipoma(最初の果実)」はイサキ属の総称。「三本の線」は幼魚の頃に現れる3本の縦縞に由来する。記載者はカール・ツンベルク(1793年)。

・三本の線は成魚になると消滅する。

・和名は「伊佐幾」「伊佐木」「鶏魚」。「いさき」は東京地方での呼び名だが、全国的には「いさぎ」と呼ぶ方が多いそうである。名の由来として「磯の魚」とか「魚の岬」とか「斑の魚」とか「磯の字そのものがイサキである」とか諸説あります。

・成長に応じて呼び名の変わる出世魚であるが、この魚は日本全国で分布域が広くて地方名がとても多いため、出世名の推移は(他の出世魚に比べて)とてもわかりづらく、ほぼマニアしか知らない。

・「イサキには魚としての特別感が無いので出世魚ではない」という人がいる。

・異名/地方名;イサギ(東京/東北)、エサキ(東北/北陸/山陰)、イッサキ・一先(九州)、イセギ(高知)、オクセイゴ(東北)、クロブタ(神奈川)、ウズムシ(和歌山)、マツ、トビ(三重)、ハタザコ・ハンザコ・ハンサク(高知/大分/鹿児島)、コシタメ(静岡)、カジヤゴロシ(和歌山)、三味線(広島)、

・外洋の岩礁にいる魚でとてもおいしい。刺身でも塩焼きでも干物でもとてもおいしい。幼魚は浜名湖内の湖口付近にうようよいる。

・イサキは回遊魚ではなく、ほぼ同じ海域で一生を過ごすが、成長段階と季節によって海の中を移動する。

・岩礁地帯にいる魚であるが、根魚というよりは地点を移動する魚。流れの良い潮流のぶつかり合う高根を好む。ブリやカンパチなどの捕食者よりは泳ぐスピードが遅いため、あるいは泳ぎの遅いサメやハタに対抗するために群れをなす。釣り人にとってはイサキは一匹釣れると次々と釣れる魚。

・内海にはいない。(浜名湖にはいない。瀬戸内海にはいる)。

・成長が遅い魚。1年で12cm、2歳で20cm、3歳で24cm、4歳で30cm。寿命は20年を越えるであろうとみられる。

・公式?な最大記録は2003年3月高知県橘浦沖で釣られた70.2cm。

・産卵期は6月~8月。2~3歳から産卵できる。

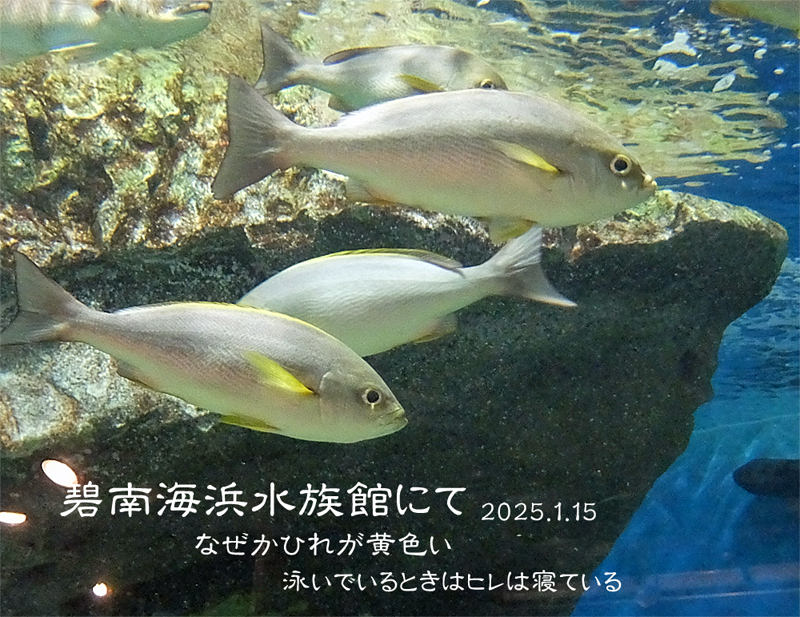

・小型のイサキは大きな群れを作るが、魚体が大きくなるにつれて群れは小さくなり、しかし大型のイサキでも小さく群れている。

・「居着きのイサキ」もいる。居着きは脂のよく乗った個体になりやすい。

・よく似た魚のシマイサキやコトヒキは浜名湖の奥の方にもいる。コショウダイもイサキ科。

・幼魚はその模様から「うりぼう」と呼ばれる。

・和歌山県の鍛冶師がイサキの骨が喉に刺さり死んだ故事があるので「鍛冶屋殺し」という異名がある。あるいは「イサキを調理すると骨が硬くてすぐに庖丁が欠けるので鍛冶屋が忙しくて困る」とか「鍛冶屋自慢の逸品でもイサキの骨には泣く」とか諸説ある。

・英名は「Chicken grunt」で、「(豚のように)グーグーと鳴く鶏」の意。「grunt」がブタのうなり声を表す単語。日本でも英語圏でもイサキのあだ名は共通して「チキン」で、これは決して味や食感に由来していることではなく、「背びれの棘条が鶏の鶏冠に似ている」から。決して「味が鶏肉に似ているから」ではない。しかし食味は鶏肉に似ている(と思う)。

・赤く見えるが白身魚。

・釣れたばかりはコリコリと固くて美味しく、1~2日寝かせるともっちりとした食感となり旨味が増す。

・大きくても小さくても美味しい魚。。30cm前後が一番美味しいといわれるが、50cmを越える大きなものもおいしいという。逆にウリボウ(幼魚)もかなり美味しいそうである。

「巨大なイサキを買う必要があるのか、と言われると、あるとしか言いようがない。脂ののりが違い、うま味も普通サイズよりも豊かだ。旬には皮の直下に白い脂の層ができる。普通サイズと大型ではこの脂の厚みからして違う」(ぼうずコンニャク『日本の高級魚事典』(2022))

・イサキの美味しさはその身の脂によるもので、旨味が多くて上品。この脂が小さいイサキでも豊富である。メジナはイサキに比べて脂が多すぎる。

・市場での取引価格は大きければ大きいほどはねあがる。普通サイズ(20~30cm/500gぐらい)は平凡な値段。1kg(40cm)を越えると高級魚。2kg(50cm)を越えると超高級魚になる。

・「イサキは北向きで食べろ」・・・イサキは骨が硬くて鋭いから気をつけろ。下手すると死ぬぞ。

・「イサキの生き腐れ」・・・一般に魚の鮮度を見分けるとき、「目がにごっているかいないか」が判断の基準になるが、イサキの場合いかなる場合も目に透明度がないため(オリーブ色の目)、美味しいイサキでも常に目は濁っている。腐ってないんだよという警句。でもだからといってイサキはとて足が早い魚。

・大分県の佐賀関(速吸の瀬戸)には関サバ、関アジと並んで関イサキというブランド魚がある。

・漁獲高の第一位は長崎県。

・五島列島の小値賀島のブランドいさきは「値賀咲」という名前。イサキを一本釣りで丁寧に釣って丁寧に活き締めする。

・神奈川県の江ノ島は大型のイサキが釣れる場所として名高い。

・ブランドいさきの共通点として、「撒き餌を使わず、疑似餌で釣る」というのがある。イサキの胃の中に入った生き餌が、やがて「魚くささ」のもとになるからだという。ルアーで釣ったとしてもその直前に何を食べていたのかも分からぬのに、それがブランドの価値になるのはフシギ。

・麦藁イサキ・・・5~6月頃のイサキが産卵直前にエサを食べまくり栄養を蓄えるので、一番おいしいという。ちょうど麦が収穫期を迎える頃なので、この時期のイサキを「むぎわらイサキ」と呼ぶ。「麦わら鯛」(=おいしくない)と対比されることもある。

・梅雨イサキ。「梅雨のイサキはタイよりうまい」。

・梅雨イサキ。「梅雨のイサキはタイよりうまい」。産卵前で食欲旺盛、栄養を存分に蓄えている。イサキは産卵しても味が落ちない。

・冬のイサキはあまりエサを摂らない。(なかなか釣れない)。しかし寒イサキは脂が乗っていてとても美味しく、イサキの旬は逆に冬、と言う人もいる。

・秋から春は脂が落ちてパサパサになり、別の魚のようにおいしくなくなる、という人もいる。

・イサキの旬はいつだ論争がある。つゆどきに決まっているのに。←はたしてそれはどうかな。

・晩春(4月)の頃のイサキには「とろイサキ」と呼ばれるほどこってりとした脂がある。

・『和漢三才図会』(正徳2年=1712年)のイサキの記述はなぜか短い。(卷四十九 魚類 江海有鱗魚)

「按伊佐岐狀似烏頰魚而淺黒色細鱗背有一黒線文大者不過尺味不美夏秋多出」

--(訳文)案ずるに、伊佐岐は形がスミヤキダイ(鳥頬魚)に似ていて、色は浅黒く、鱗が細かくて、背に一本の黒い線の文様があって、大きい物でも大きくない。味は美味しくない。夏と秋に多く出る。

・江戸時代中期にはイサキは「美味しくない魚」と思われていた?・『本朝食鑑』(元禄10年=1697年)には「江東に常にあり、夏秋にもっとも多い」「魚中の下品であって、民間で嗜まれている」とある。

・江戸時代後期になって、『魚鑑』(天保元年=1831年)で、「奥刕においてせいごといふ。漢名詳かならず。夏秋尤多し。状せいごに似て色灰黒に赤褐を帯び脇上に一条の黄線あり。脂多く味よし。又この骨喉にたつ時はぬけがたし 〔氣味〕甘平毒なし。

と、「美味しい」と書いてあります。(しかし、「色はどぶねずみ」とけなすことは忘れない。)

・古代の文献にはイサキはほとんど出てこない。万葉集にはイサキを歌った歌はない。伊佐木の語の初出は室町時代だとされるが、それが何という本なのかはググっても不明。

・諸国の産物を記した平安時代の『延喜式』にはイサキは出てこない。

・セイゴ(スズキの若体形)には似ていない。

・でも絶対にイサキは古代でも重要魚として食されていたことは間違いない。

・縄文時代の貝塚ではイサキの骨はたまに出る程度だが、普通に食されていたようである(?)。鎌倉時代の鎌倉の漁村でもイサキの骨は普通に出土している。(※参考)

・が、『関東地方の貝塚出土の動物遺体』(昭和57年)という論文によると、千葉県の縄文時代の貝塚でイサキの骨が出土しているのは「19.蛇切洞穴遺蹟」(館山市)の一例だけみたいです。千葉県なんてイサキはいくらでもとれると思う土地なのに。

・Googleで「イサキ/古代」で検索すると、AIによって景行天皇の第十皇子(※非実在人物)である五十狭城入彦皇子の名前との関連を示唆されるのですけど(※2025年6月現在)、ChatGPTで質問し直してみたら、「五十狭城入彦皇子は、第9代開化天皇(※ママ)の皇子とされる古代の皇族です。『日本書紀』や『古事記』に記録があります。「いさき」はここでは人名の一部であり、魚のイサキとは無関係です」

・Googleで「イサキ/古代」で検索すると、AIによって景行天皇の第十皇子(※非実在人物)である五十狭城入彦皇子の名前との関連を示唆されるのですけど(※2025年6月現在)、ChatGPTで質問し直してみたら、「五十狭城入彦皇子は、第9代開化天皇(※ママ)の皇子とされる古代の皇族です。『日本書紀』や『古事記』に記録があります。「いさき」はここでは人名の一部であり、魚のイサキとは無関係です」と、即座に否定されました。

「五十狭城」;古代日本における地名または神聖な地に由来する可能性があります。「五十」は神聖数、「狭」は「狭い・せばまった所」、「城」は砦・居住地を意味する古語。「入彦」:古代男性皇族によく見られる称号で「入り込んだ男性」の意。「イサキ(伊佐木)」という魚名は、当て字であり後世に定着した表記です。「五十狭城」は古代日本語の地名や神聖地名に関わる語で、語源的にも魚の名前とは異なるルーツを持ちます。五十狭城入彦皇子の「五十狭城」と、魚の「伊佐木」は完全に別物です。たまたま音が一致していますが、意味も起源も異なります」だとさ。さすがAI。勉強になります。